TDR法

TDR法は、1MHz〜30GHzまでのきわめて高い周波数領域を測定することができる手法である。TDR法では試料に直流ステップパルスを入射させる。このとき、入射波と試料から戻ってくる反射波の差には試料の誘電率の情報が含まれている。そこで反射波を時間域に対し測定し、入射波と反射波の差をラプラス変換することで複素誘電率を得ることができる。

・測定原理

入射波と反射波が伝搬する測定用の同軸ケーブルの先端に、試料の入ったセルを取り付ける。同軸ケーブルを特性コンダクタンスGC=50Ωの無損失線路とし、そのケーブルを通して試料へ入射波V(t)を入射す、再び同軸ケーブルへ戻っていく反射波をR(t)とする。観測される電圧V(t)と電流I(t)は、

V(t)=V0(t)+R(t)・・・(1)

I(t)=GC〔V0(t)-R(t)〕・・・(2)

となる。これより、インプットアドミッタンスYin(jω)は、

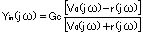

・・・(3)

・・・(3)

となる。ここでv0(jω)とr(jω)は、V0(t)とR(t)をラプラス変換をしたものである。

この同軸ケーブルの終端に取り付けた試料用のセルは、中央導体と外部導体の隙間にサンプルを挿入する構造で、送電線路理論として取り扱える。一般的な分布定数回路の基礎方程式は、次の式で表せる。

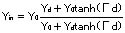

・・・(4)

・・・(4)

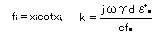

ここでYdはセルの終端にかかる負荷アドミッタンス、Y0はセルの特性アドミッタンス、dはセルの中心導体の長さである。またΓは伝搬定数でと呼ばれ次のようにあらわせる。

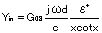

・・・(5)

・・・(5)

ε*とμ*はそれぞれ試料の複素誘電率と複素透磁率、cは光速である。非磁性試料(μ*=1)を仮定し、セルの終端をオープンエンド(yd=1)、 とおくと、(4)は

とおくと、(4)は

・・・(6)

・・・(6)

となる。 は、空気を試料とした場合の特性コンダクタンスである。

は、空気を試料とした場合の特性コンダクタンスである。

最終的に(3)、(6)を用いると、試料の複素誘電率は、観測可能な量で表すことができる。

・・・(7)

・・・(7)

・・・(8)

・・・(8)

ここでγはセルと同軸ケーブルの特性コンダクタンスの比γ=G0S/G0で、物理的には中心導体の機械的な長さdに対する電気的な長さを表す。γdはセルの形状を変えることでコントロールする事ができ、誘電率が既知である標準試料を用いて、セッティングごとに決定する。

TDR法の基本方程式(7)より、複素誘電率ε*は入射波V0(t)と反射波R0(t)の測定より求めることができる。しかし実際にはより精度を上げるために、誘電率が既知である標準試料からの反射波Rs(t)と未知試料からの反射波Rxを用いたReference法を使用する。

(7)、(8)を標準試料(s)と未知試料(x)について書くと、

・・・(9)

・・・(9)

・・・(10)

・・・(10)

となる(i=s、x)。これからv0を消去すると、

・・・(11)

・・・(11)

・・・(12)

・・・(12)

が得られる。(11)、(12)がReference法における基本式となる。

・測定装置

TDR法は、ステップパルスジェネレータを内蔵したHP DIGITIZING OSCILLOSCOPE FOUR CHANNEL TEST SET (HP54124A)と、反射波の観測を行うDIGITIZING OSCILLOSCOPE MAIN FRAME (HP54120B)で構成されるている。立ち上がり時間20〜40ps、200mVのステップパルスをステップパルスジェネレータで発生させ、マイクロ波用同軸ケーブルを通して試料に入射させる。またDIGITIZING OSCILLOSCOPEでは、試料からの反射波を測定し、GPIBインターフェイスを通しパーソナルコンピュータに転送する。最終的にはプログラムで標準試料、未知試料からの反射波の差を作り、複素誘電率を計算する。標準試料には空気、アセトン、水などを用いている。